『人口論』は、イギリスの経済学者、ロバート・マルサス(1766〜1834)による著作だ。1798年に発表された。

本書でマルサスは、人口と食糧に関する一般的な法則を示し、それに基づく議論を行っている。洞察の基本的なポイントは、私たち人間の性質上、人口は、食糧が増加するペースを遥かに上回る形で増加せざるをえないというものである。このことをマルサスは、数学の等差数列と等比数列の違いを引き合いに出して論じており、これは『人口論』のハイライトをなすものとしてよく知られている。

『人口論』におけるマルサスの記述は、現代の私たちからすると、なかなかに気分が暗くなるたぐいのものだ。そこに見られる「救いのなさ」が、世界に対する私たちの感受性にうまくフィットするために、マルサスの名は現代でも生きていると言うことができるかもしれない。だがマルサスに対して、ニーチェ的な意味での禁欲主義的僧侶ばりに、将来の見通しの暗さを撒き散らして名を挙げようとする三流著述家と同様の位置付けを与えるのは、マルサスを低く見積もりすぎている。

本書全体を通して、マルサスの文章には、社会に関する何らかの構想を行うには、私たち人間の性質に関する的確な認識に根ざしていなければ意味がないという確信が認められる。その点は特に、同時代のイギリスの無政府主義者、ゴドウィン(1756〜1836)、そして、フランス革命期の思想家であるコンドルセ(1743〜1794)に対する批判のうちによく表れている。以下で見るように、『人口論』の少なくない部分は、ゴドウィンへの批判に割かれている。

マルサスには、コンドルセもゴドウィンも、私たち人間が人間である以上、どうしても経験せざるをえない困難を無視するような形で、熱意を夢想として並び立てているだけだと映っている。

私たち人間のあり方に関する適切な認識に基づかない真剣さは、たとえ善意に基づいているとしても、巧妙にできた嘘っぱちを超えない。それをしっかりと叩いておかなければ、本当の意味で、社会のあるべき形を適切に考えていくことなど到底できはしない…。『人口論』の文章には、そうしたマルサスの確信が力強く表れている。

そうした洞察が具体的にどのような形で展開されているか、以下、確認していくことにしよう。

人口は等比数列的に、食糧は等差数列的に増大

マルサスは本書の冒頭で、現在、「人類は無限に進歩しうるか」という問題が広く論じられているとする。

現在、つぎのようなおおきな問題が論争中である、といわれてきている。人間はこれから加速度的に、無限の、これまで考えられたことのないほどの改善にむかって、前進を開始するであろうか、あるいは、幸福と不幸とのあいだの永遠の往復運動を運命づけられており、あらゆる努力にもかかわらず、念願する目標からはなおはかりしれないほどの距離にとどまっているであろうか、という問題である。

大きく言えば『人口論』もまたこの問題をめぐって展開し、それについてマルサスは否定的な見解を示すわけだが、その際にマルサスが基礎とする洞察が、人口の増加率と食糧の増加率の本質的な違いに関するものである。

食糧が人間の生存にとって必要であること、また、男性と女性の間の性愛の感情が今後も現在のままであり続けること、この2つを前提すれば、次のように言うことができる。それは、制限が存在しなければ、人口を支える食糧を増加させる地球の力を遥かに上回る形で、人口は増大するということだ。

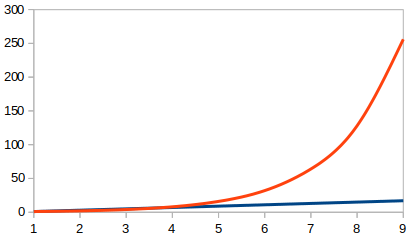

人口は、制限されなければ、等比数列的に増大する。生活資料は、等差数列的にしか増大しない。数学をほんのすこしでもしれば、第一の力が、第二の力にくらべて巨大なことが、わかるであろう。

ここでごく簡潔に、等差数列と等比数列の意味について確認することにしよう。もっとも、これは義務教育で学ぶことなので、誰でも基本的にはその意味を理解しているはずだ。

等差数列は、「1, 3, 5, 7, 9, …」のように、隣り合う2つの数の差が一定の数列のことをいう。一方、等比数列は、「1, 2, 4, 8, 16, …」のように、隣り合う2つの数の比が一定の数列のことをいう。等差数列の場合は、数同士の間隔が一定の値に固定されているのに対して、等比数列の場合は、間隔それ自体が一定の割合で変化する。この例では、等差数列の場合は、ある数に2を次々と足していくことでできる数列となっており、等比数列の場合は、ある数に2を掛けていくことでてきる数列となっている。

ここでは、数列に関する厳密な規定は問題ではない。大事なのは、人間が生存のために食糧を必要とするという前提、また、異性間の性愛の感情が今後も同一であるという前提が成立するならば(この前提が普遍的に成立するかどうかは、確かに検討の余地がある)、人口は、制限が置かれない限りは等比数列的に、つまり、増加の程度それ自体を増やしながら増加していく一方で、食糧は等差数列的に、つまり、決まった割合の量でしか増加しないということだ。そのため、マルサスによると、人類全体は、自らの性質上、食糧不足に陥ってしまう可能性により常に規定されてしまっていることになる。

マルサスは、食糧に関するこの限界があるために、誰もが自分の生存をめぐる不安をもたなくなるような状態を創り出すことは根本的に不可能だと考える。これは理性で無くせるような障害ではない。それは私たち人間が人間である限り、どうしてもぶつからざるをえない壁であるというのだ。

食糧の限界により、人類の間には不幸と悪徳が存在せざるをえない。その限界を理性によって取り除くことは決してできない。食糧の増加と人口の増加を司るあの法則は、自らと家族に生活の手段を与えることに誰も不安を覚えないような社会が実現不可能であることを、まさしく明らかにしているのだ。

人口の増加率は食糧の増加率に押し留められる

人口は等比数列的に増える性質をもっているが、食糧は等差数列的にしか増えない。したがって、人類は全体として食糧不足に陥ってしまう可能性から逃れられない…。マルサスは、これが人口と食糧に関する一般的法則だと考える。

もっとも、人間が生存するには食べ物を調達する必要があるわけだから(マルサス自身の洞察でも、食べ物なしに生きられる人間はいないことが基本の前提になっている)、実際には、食糧の増加率が、人口の増加の圧力に対する制限として働くことになる。

土地の生産にたいしては、なんらの制限も、おかれていない。それは、永久に増大するであろうし、きめられるいかなる量よりも、おおきくなるであろう。それでもなお、人口の力は、もっと高次の力であるから、おおきい力にたいして制限としてはたらく、必然のつよい法則の不断の作用によって、人類の増加は、生存手段の増加と同量に維持されることができるだけである。

以下で改めて確認するが、マルサスは、人類の発展のためには製造業でも牧畜でもなく、農業にこそ力をいれなければならないと考えている。農業を推進し、人口の増加圧力に応えることが、私たち人間の社会の発展にとって大変重要であるというのだ。

人口の増加率は食糧の増加率を上回る。よって、人口が増加すると、食糧をより多くの人間同士で分けなければならなくなり、同時に、食糧の価格に関して上昇の圧力がかかることになる。人々は、食いはぐれないためにも、より一層働かなければならなくなる。ここでは、結婚すること、また、家族を養うことに関する負担は非常に大きいので、人口は増加せずに留まる。

マルサスは、農業に携わる人を「耕作者」として、労働者一般から区別している。その上で、耕作者は市場にあふれる労働力を安く手に入れることができ、これを土地の耕作に振り分けることができるとする。その結果、土地の生産性は向上し、農作物を一層多く手に入れることができるようになる。こうして労働者の生活条件は改善され、人口の増加に対する圧力が再び強まる。人口はこうしたサイクルを繰り返しながら増加していく、とマルサスは考えるのだ。

ここでいう「耕作者」は、実際に農作業を行う農家のことよりも、一定程度の土地を所有し、自らそこで農作業を行うだけでなく、所有する土地に労働力を投下できる人間、言うならば「働く地主」のことを指している。マルサスは、耕作者らによって労働が投下される土地は、国・社会の富の重要な部分を占める農作物を生み出すことができる資産だと考えている。

人間は子孫を残すかどうかを考慮する

マルサスは本書の第3章から第4章にかけて、歴史に着目する観点を取りつつ、当時のヨーロッパにおいて人口が増加する速度が低下していることの理由について論じている。

マルサスによると、中世のヨーロッパにおいて民族大移動が生じた理由は、食糧の欠乏に求められる。スキタイなど、それまで牧畜を行っていた民族は、食糧不足のために南へと移住し、そうして食糧不足を解消したため、人口を急速に増大させた。また、アラリックやアッティラ、チンギス・ハーンなどの人物がヨーロッパを含む各地へと侵略したことの背景には、栄光を求める彼らの意志があったかもしれないが、その真の理由は、社会を維持するための食糧が不足していたことにある、とマルサスは考える。

人口と食糧の増加率の関係についての法則は、歴史を通じて見られる。人類は常に、食糧不足の可能性によって規定されており、それは過去も現在も同じだという。マルサスは、当時のヨーロッパでは人口が倍増していなかったが、それは生活に対する不安、特に、家族を養うことに対する困難の意識が人々の間にあったからだとする。

ヨーロッパで人口が倍増していない理由は、家族の扶養の困難に対する予見と、現実的な困難にある。男性・女性間の性欲が衰えたからだと考えるのは正しくない。

動物や植物の場合と異なり、人間では、子孫を残すことに関する検討が行われる。私たちは誰も、何の考えなしに子供を儲けようとはしない。子供を儲けるべきか、きちんと養うことができるのか、ということをよく考慮するものである。

マルサスの時代に少子化の議論が存在していたわけではないが、若者の「草食化」が人口に影響を与えているのだ、という類いの主張と同様のものがマルサスによって既に退けられていたことは、現代社会の人口のあり方について論じる際には、一つ有効な観点として働くだろう。

人口に関する法則は理性で否定できるものではない

人口に関する一般的な法則として、マルサスは次のように論じている。

人口の増加は必然的に生存手段により制限されること。

生存手段が増加するばあいには人口はまちがいなく増加すること。そして――

不幸と悪徳とにより、人口の優越する力は抑制され、現実の人口は生存手段とひとしくさせられること。

マルサスは第1章で既に、人類の不幸と悪徳は食糧の限界によってもたらされると論じていた。マルサスの観点からすれば、それらは私たち人間の性根が腐っているので生じるのだ(つまり、性根を正せばそれらは無くなる)と考えるのは、大きな勘違いである。そして、マルサスからすれば、コンドルセとゴドウィンは、ともにその勘違いにずっぽりとハマりこんでいるのだ。

マルサスは、コンドルセが、理性と社会秩序の進歩によって人間の寿命は限りなく増大すると論じたとし、それについて端的に、人間の生まれもつ寿命が少しでも長くなったとは思えないとした上で、進歩に限界が無いという考えは不合理であると批判する。

われわれがはじめていくらかでも信用できる人間の歴史をもって以来、人間の生命の自然的寿命に、わずかでも延長が本当にみとめられるかどうかは、かなりうたがわしいであろう。

植物および動物における一定程度まで改良を受けいれる能力を、だれもおそらくうたがうことはできない。明瞭かつ決定的な進歩はすでになされた。しかしそれにもかかわらず、この進歩は限界をもたないとのべるのはきわめて不合理であるように見える、とわたくしはおもう。

もっとも、この批判は、よく見られる「人間が永遠に進歩すると考えるのは思い上がりだ」とする類いの批判とは異質のものである。マルサスは、何もそうしたエセ道徳心を振りまくためにコンドルセやゴドウィンを批判しているわけではない。

厳しい批判を通じて善意を生かす

マルサスは、本書の半分近くを、ゴドウィンに対する批判に費やしている。

その批判には、多少のくどさを感じさせるところもある。だが、仮にもしゴドウィンやコンドルセが、箸にも棒にもかからない三流のボンクラだったら、マルサスは、というより世間は、最初から彼らを相手にしなかっただろう。マルサスにとっては、ゴドウィンもコンドルセも、その態度が真面目であり、しかもその思想が人々に響く力を備えていたからこそ、なおさら一層、真剣に批判されなければならなかったのだ。

ゴドウィン氏の政治的正義にかんするりっぱな、才能ひらめく著作を読むと、かれの文体の活力と精力、かれの推論の若干のものの力づよさと正確さ、かれの思想の熱心な調子、またとくに全体に真理の風貌をあたえている印象的な感度に、うたれないわけにはいかない。

この一文は、ゴドウィンに対する批判に先立って置かれているものだが、学者がよく行う類いの、まずは相手をヨイショしておこうという決まり文句ではなく、マルサスの率直な感想として見るべきものだ。

『人口論』を読んでみると分かるはずだが、ゴドウィンとコンドルセに対する批判のうちには、マルサスの歯がゆさがにじみ出ている。良かれと思っての善意が全くの誤解に基づいているために、意図に反して、まるで社会を改善する構想を導いていない。マルサスにとっては、それがとても残念なことなのだ。

だからこそ、マルサスは彼らを手厳しく批判する。彼らの善意を本当の意味で活かすためにも、厳しくこれを批判し、適切な仕方で方向づけなければならないと考えるわけだ。

ゴドウィンに対するマルサスの批判

ゴドウィンに対するマルサスの批判は、端的に、人間の制度が悪徳と不幸の理由であるという考えに対して向けられている。

ゴドウィン氏がその著作全体をつうじておかしているおおきな誤謬は、市民社会において見られるほとんどすべての悪徳と不幸とを人間の制度のせいにしていることである。政治的規制および既存の財産制度は、かれにあっては、人類を堕落させるあらゆる害悪のゆたかな源泉であり、あらゆる犯罪の温床である。

しかし真理はつぎのようである。人間の制度は、人類にとっておおくの害悪の明白かつ顕著な原因だとおもわれるけれども、だが実際には、人間の生命の源泉を腐敗させ、その全部のながれを混濁させる不純なもっと根ぶかい諸原因にくらべると、表面にうかぶ羽毛にすぎない。

ここであえて、ゴドウィンが想定する平等の制度が実現されているような島を想定してみよう。そして、その島がどのような状態に至るか、推論してみよう。

ここには、戦争も争いもない。不正で悪徳な取引も、製造業も存在しない。不健全な欲望がうずまく都市もない。ここではまた、男性と女性の関係は、全く個々人の自由をもとにして成立しているはずだ。こうした社会においては、人口増加を抑制するような不安や心配事は何もないだろう。

そうなると、人口は倍加していく。だが増加する人口を支えるべき食糧は倍加しない。

ここには、ゴドウィン氏がもっとも性悪な人間の原罪の原因をその邪悪さにもとめた人間制度は、なにも存在しなかった。

しかしそれにもかかわらず、二五年以内のようなみじかい期間に、暴力、抑圧、虚偽、不幸、すべての憎悪すべき害悪および社会の現状を堕落させ、悲しませるあらゆる形態の困窮が、もっとも緊急な事態によって、また人間の性質に固有で、すべての人間の規則とは絶対に無関係な法則によって、うみだされてしまったようにおもわれる。

マルサスは、ゴドウィンが定めた土俵上で推論を行い、そこから、人口と食糧の関係性に関する法則のために、様々な害悪と不幸が導かれてくると論じている。

注意すべきは、ここでマルサスが、人口と食糧の関係性に関する法則を「人間の性質に固有」であるとしている点だ。これは、人間が空腹を覚える存在である限り、私たちは食糧不足に悩まされる可能性によって常に潜在的に規定されており、私たち人間自身がどのような規則・ルールを定めようとも、その可能性を覆すことはできない、ということである。マルサスは、そのことはゴドウィン自身が定めた状態においてこそ明白だと考える。ゴドウィンに対する批判が辛辣である理由は、その点にもある。

利己心でなく慈愛を動因とし、そしてすべての成員のあらゆる有害な気質が暴力によってでなく理性によって是正され、想像が考えうるもっともうつくしい形態にしたがって構築された社会は、人間の本来的な堕落によってではなく、不可避的な自然法則によって、きわめて短期間に、現在われわれのしっているあらゆる国で見られるものと基本的にかわらない計画にもとづいてつくられた社会に、すなわち財産所有者階級と労働者階級とにわかれ、そして利己心がおおきな機械の主要発条である社会に、堕落するであろう、とおもわれる。

ゴドウィンは、精神が強ければ肉体の限界も超えられると真剣に信じているようだ。しかしそれは、全くもってデタラメである。どれだけ精神が強い人間でも、疲れずに20マイル歩き続けることは不可能だろう。そういう考えは、強力な刺激は疲労をもたらさないとする類いの、刺激に関する完全に誤った理解に基づくものである。

ゴドウィンには、人間を単に知的存在としてのみ考えている節がある。確かに、自発的な行為が精神により導かれていると言うことはできるだろう。だが、私たちの肉体が、精神が下す決定に簡単に従うと考えるのは、私たちの全ての経験に矛盾する。実際、私たち人間は、精神と肉体からなる存在として、何が正しいことであるか頭では分かっていても、それに反することをしようとしてしまうことがある。

こうしてマルサスは、人間には永遠の進歩が可能だとするゴドウィンの説を退ける。ゴドウィンは、人間の悪徳は政治的・社会的制度の不正から生まれており、それらが取り除かれて、理性が啓発されれば、悪徳に対する誘惑は世界から無くなるだろうと考えている。だが、それは大きな誤りだ。社会に悪徳と不幸が現れるのは、私たち人間の性根が悪いためでも、理性の力が欠如しているためでもない。それは結局のところ、私たち人間の人間性に由来する。これは、諸悪の根源を取り除けば問題が解決される、というような話ではない…。そのようにマルサスは考えるのだ。

賃金が上昇しても食糧の供給が増えなければ無意味

ゴドウィンに対する批判を行った後で、マルサスは、アダム・スミスによる考察に目を向ける。

ここでマルサスが着目するのは、社会階層の下層における幸福と安楽をもたらす原因に関する『諸国民の富(国富論)』での研究だ。マルサスはそれに関して、次のように論じている。

貧しい労働者の生活の安楽が、労働の維持のために定められている基金の増大に従って向上するのは間違いない。だが、社会の収入の増加は、全て、その基金を増加させると考えていた点で、スミスは間違っている。

剰余の資財は、社会の資財の増加分が、それに比例した量の食糧に替えられない限りは、真の意味での労働維持用の基金とはならない。しかもそれは、その増加分が農作物でなければ食糧にはならない。

実際に労働者の口に入る食べ物を増やすことに結びつかなければ、労働維持用の基金が実際に労働を維持するとは言えない。スミスはその点を理解していなかった、とマルサスは考える。

国民が、貯蓄を工業資本にのみ加えれば、労働の維持のための基金を増加させることなく富裕となる。工業資本が増加すると、それによって、労働への需要が生じ、労働の価格は上昇する。

だが、食糧の貯蔵が増えなければ、労働の価格の上昇と並行して、食糧の価格も上昇する。この場合、労働の価格の上昇は、単に名目上にすぎないことになる。

労働の価格が上昇するということは、要は賃金が上昇するということだ。生活水準を改善するという点からすれば、労働者にとって賃金の上昇は歓迎すべきことである。だがその場合でも、食糧の供給が増えなければ、食糧への需要は十分に満たされず、全体として上昇した賃金は、結局、全体としてそのまま食糧の購入に向けられることになる。だからこの場合、賃金の上昇は、労働者の暮らしむきを改善するものとはなっておらず、単に名目上のものにすぎない。

労働の価格におけるいかなる一般的騰貴も、食糧の貯蔵が同一のままであれば、すぐに食糧の比例的騰貴がつづくにちがいないから、名目的騰貴でしかありえないことは、自明の命題である。したがって、われわれが規定した労働の価格の騰貴は、生活必需品および便宜品にたいする貧しい労働者の支配権を増大させることにほとんど、あるいはまったく影響をもたないであろう。この点では、かれらはまえとほとんどおなじ状態にあるであろう。

農業を促進すべし

以上の観点から、マルサスは、製造業と牧畜・畜産を批判し、それに代えて農業を擁護する。農業を促進することで食糧の供給量を増加させ、人口増加の圧力に実質的な仕方で対抗することが、社会、人類にとって非常に重要な課題であると考えるのだ。

牧畜・畜産は、農作物の生産に適した肥沃な土地を、娯楽のための馬の飼育や、獣肉の生産に振り向けてきた。これが食糧の生産を妨げてきたことは確かである。

肥沃な土地を牧畜に使用すること、大農場の増大などは、農業労働に従事する人間が少なくなっていることをおそらく証明している。そこで、増加した人口は製造業に雇用されることになるが、製造業は、結局のところ消費者における「はやりすたり」に流されるだけにすぎず、国家・社会の富を増やすことはない。それどころか、周知のごとく、しばしば失業にともなう貧窮者を生み出してきた。

土地にもちいられる資本は、それをもちいる個人にとっては不生産的であるかもしれないが、しかし社会にとってはきわめて生産的である。逆に、事業にもちいられる資本は、個人にとってはきわめて生産的であるかもしれないが、しかし社会にとってはほとんどまったく不生産的である。

マルサスはここで、農業と異なり、製造業と畜産は国、社会の富を実質的には増大させてこなかったと考えている。

もっとも、栄養学・歴史学の観点からすれば、畜産が発展し、高品質のタンパク質を安定的に供給できるようになったことが、むしろ私たち人間の健康に対して多大な貢献を果たしてきたと考えられるかもしれない。「ビタミン」の存在が発見されたのが1900年であることを考えても、マルサスの生きていた時代において、どのような食物が人々の栄養水準を向上させる効果をもっているかについての学問的な研究は、ほとんど行われていなかったと見るのが妥当だろう。しかし、現代の観点からマルサスの牧畜・畜産批判を「分かっていない」と批判しても、あまり意味はない。

ともあれ、マルサスは、土地を開墾し食糧の生産性を上昇させることは社会全体にとって非常に有益に働くので、奨励金を与えたり、同業組合や徒弟制度など、農業労働の賃金を低めている社会的な諸制度を廃止したりすることによって農業を促進しなければならないと論じる。

あたらしい土地の開墾に報償金があたえられ、製造工業以上に農業にたいして、また牧畜以上に農耕にたいして、できるかぎりのあらゆる奨励が提供されるのがよいであろう。農業労働が商業および製造工業の労働よりも給与がひくい原因をなしている、同業組合、徒弟制度などに関連するすべての制度を弱体化し破壊するために、あらゆる努力がはらわれるべきである。

神が困難を人間に課題として与えた

マルサスは、社会を何らかの仕方で改善できないだろうかと努力している人は、人口と食糧の関係性に関する法則を前にすると、がっかりしてしまうかもしれないという。それについて、マルサスは、がっかりしても仕方がないと応える。私たちの周りには、解決しなければならない問題が確かに存在している。私たち人間には乗り越えられない限界が存在するからといって、それらの問題に取り組むことが無意味になるわけではない。意気消沈している場合ではないのだ。

そうした努力を支える根拠、マルサスはそれが、創造者としての神であるという。なお、この神は、『人口論』の本文にキリスト教の聖書への言及があることを踏まえると、キリスト教の神を指していると見ることができる。

われわれすべては、神が肉体だけでなく精神の創造者でもあることに同意する考えであるから、またそれら精神と肉体とはともに同時に自己を形成、展開するとおもわれるから、神がつねに物質から精神を形成することに従事しており、また人間が人生をつうじてうけとるさまざまな印象はその目的のための過程にあると考えることは、もし自然の現象と一致するとおもわれるならば、理性あるいは啓示のいずれとも矛盾するとおもわれない。

マルサスは、人口と食糧の関係に関する法則がもたらす困難は、試練ではなく、むしろ神が人間に与えてくれた自己改善のチャンスであると考えるべきだと説く。農業に取り組むことは、私たち人間が祝福を得るために神から与えられた課題であり、神は、自らの配慮による計画を人間に実行させるべく、人口が食糧よりも早く増加するように命じたのだ、とマルサスは論じる。

この種のもっともたゆみない努力をあたえ、土地の完全な耕作によって、人間を神慮の仁愛ぶかい計画の遂行にかりたてるために、神は人口が食糧よりもはるかにはやく増加すべきことを命じた。

人口が増加する原理は、人類の悪徳、あるいは自然の偶発事、一般法則から生じる部分的害悪が、創造という崇高な目的を阻害しないようにするものである。それは、地上の住民をつねに完全に生存手段の水準にたもち、人間を土地のいっそうの耕作にかりたて、したがってもっと増加した人口の扶養を可能にする、強力な刺激として不断に作用している。

人口の法則によりひきおこされる周知の諸困難でさえ、神慮の一般的目的を阻止するより促進するかたむきがあることは、あらゆる点から見てありうることにおもわれる。

人口が爆発的に増加するという原理が、人類全体に対して強く作用し、それによって人類はより一層農業を行い、増加した人口を支えられるようになる。その過程で、いくつかの困難が経験されるかもしれないが、それは神の定めた目的の実現を防ぐよりも、むしろ促進する傾向にあると考えられるはずだ…。そのようにマルサスは論じている。

困難に向き合うということ

『人口論』は、見方によっては、「出オチ」の強烈なインパクトのために現在まで読み継がれていると言えるかもしれない。食糧は一定の決まった量でしか生産されないが、人口はねずみ算式に増えていく傾向にあり、人間はつねに食糧不足に陥ってしまう可能性の下にある。このことを、等差数列と等比数列のイメージを借りながらまず前面に打ち出し、それに基づいて議論を展開する。そうして最終的には、キリスト教の神が、人類を、困難の解決を通じて成長すべき存在として定めてくださったのだ、という形の結論に至っている。マルサスの時代であれば、確かにこの結論にも説得力があったかもしれないが、現代では、当然そうはいかない。

また、これはマルサスの議論の核心に関わることだが、食糧は等差数列的に増大すると言わなければならないかどうか、マルサスの文章を読んでも、実のところはっきりしない。それに加えて、マルサスは、土地の生産性は無限に上昇させられると論じている(だから人口の増大の傾向に応じて食糧の供給量を増やし、食糧の需要を満たしていけるはずだ、というロジックである)が、その根拠を示していない。現代の観点からすれば、これはかなり素朴な見方に思える。等差数列的にであろうとなかろうと、土地の生産性を限りなく上昇させることは本当に可能なのか? 可能ならば、それはどのようにしてか?

確かに、マルサスの洞察を敷衍し、私たち人間の生は、食糧を含む富一般の稀少性により規定されている、という形でこれを読みなおせば、マルサスの洞察は今日でも広く活かせるものとなるだろう。だがマルサスは、人口の増加圧力に対抗するための原理を、食糧生産の無限増加の可能性に置いているわけだから、マルサスの議論自体は肝心なところで、あとひと押しの説得力を欠くものとなってしまっている。

そのために、今日においてマルサスの議論が参照される場合、たいていそれは、人類に不可避の困難を人類自身に対して絶望的に宣告したのだ、というストーリーに回収されることになる。そうして、そのストーリーは、私たち人間の理性に対する全幅の信頼に基づくゴドウィンやコンドルセ的な主張を「素朴で幼稚なもの」と鼻で嗤い、シニカルに片付けるのに利用されることになるわけだ。

実際、マルサスは彼らを批判しているから、マルサスがそのように使われるのは理由のないことではない。だが、以上で確認してきたように、そうした読み方はマルサスの意図を十分に汲んでいるとは言えないものだ。

この困難の考察は、人類の改善にその努力をむけている賞賛すべき人びとには、落胆すべきものにちがいないけれども、それをかるく見すごしたり、あるいは背景におしやる努力をしても、それからなんらかの利益が生じうるとは考えられない。逆に、それが不快だからという理由で真理に直面する勇気をもたない男らしくない行為からは、もっとも不幸な害悪が予想されるであろう。このおおきな障害に関連するものをべつとしても、われわれをもっともたゆまぬ努力にふるいたたせるにたりるおおくのことがなおまだ存在していて、人類のためにそれらはおこなわれなければならない。

害悪が世界に存在するのは、絶望をうむためではなく、活動をうむためである。われわれは、それに忍従すべきでなく、それをさけることにつとめるべきである。

マルサスの言いたいことは、要はこうである。

――確かに、食糧不足に悩まされる可能性によって人類が常に規定されていることは否定できない。だがそこから、人類が食糧不足に陥りにくくなるように努力すること自体が無意味だと結論するのは正しくない。無限の進歩が不可能だからといって、人類自身のための一歩を着実に重ねていくことに意味がない、となるわけではないのだ。

大事なのは次のことである。社会のあり方を適切に構想するには、まずは、社会そして私たち人間がどのような性質を備えているかということを正当に洞察しなければならない。そうした洞察、認識に基づいてこそ、しかるべき仕方で困難に向き合うことができる。耳に快く聞こえる夢想を楽しんでいる限り、人間と社会に対する、本当の意味での真摯さが生まれてくることはない。

マルサスの文章は、こうした揺るがしがたい確信によって貫かれている。そして、この点において本書の洞察は、人口に関する洞察という枠組みを超えて通じる普遍性を有していると言うことができるのだ。